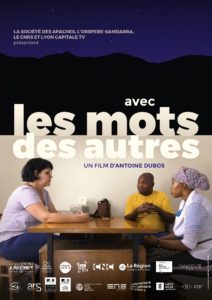

Diffusion nationale du film "Avec les mots des autres", Antoine Dubos (2020)

La Société des Apaches, le laboratoire Icar (Université Lyon II, CNRS), l’Orspere-Samdarra (Centre Hospitalier Le Vinatier), l’École normale supérieure de Lyon et Lyon Capitale TV ont le plaisir de vous annoncer la diffusion nationale, à partir de janvier 2022, du film documentaire Avec les mots des autres, réalisé par Antoine Dubos.

La Société des Apaches, le laboratoire Icar (Université Lyon II, CNRS), l’Orspere-Samdarra (Centre Hospitalier Le Vinatier), l’École normale supérieure de Lyon et Lyon Capitale TV ont le plaisir de vous annoncer la diffusion nationale, à partir de janvier 2022, du film documentaire Avec les mots des autres, réalisé par Antoine Dubos.

Si vous souhaitez organiser une projection sur votre territoire, vous pouvez nous contacter en répondant au formulaire dédié sur la page du film.

Les événements Live de L'espace

Dans le cadre des événements « Live de L’espace » porté par l’équipe de L’espace, nous vous proposons des temps d’échange en français, arabe ou tigrinya, diffusés en direct sur les réseaux sociaux de l’Orspere-Samdarra (Facebook ou Instagram) afin d’aborder des thématiques en lien avec la santé mentale ou la migration.

Dans le cadre des événements « Live de L’espace » porté par l’équipe de L’espace, nous vous proposons des temps d’échange en français, arabe ou tigrinya, diffusés en direct sur les réseaux sociaux de l’Orspere-Samdarra (Facebook ou Instagram) afin d’aborder des thématiques en lien avec la santé mentale ou la migration.

Afin d’être informé des événements à venir, abonnez-vous aux réseaux sociaux de l’Orspere-Samdarra et inscrivez-vous à la lettre d’information mensuelle.

Nous vous invitons à visionner les live diffusés sur la page de L’espace

Appel à communication pour le 2e Colloque du GIS Hybrida-IS « Humaniser le travail social ? Des métiers en dilemmes et en (re)configurations »

Télécharger l’appel à communication

Cet appel à communications concerne la session thématique n°35 « Quand la santé mentale s’en mêle : (re)penser les pratiques de care et de soutien psychosocial des travailleurs sociaux », organisée par Nicolas Chambon (Orspere-Samdarra, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber, Institut Convergences Migration), Aziliz Le Callonnec (Orspere-Samdarra, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber), Élodie Picolet (Orspere-Samdarra) et Mathias Seguin (École Rockefeller, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber), dans le cadre du 2e Colloque du GIS Hybrida-IS.

Argumentaire

Cette session souhaite accueillir des communications en lien avec les différents axes suivants :

Axe 1 : Expérimenter des pratiques de soutien en santé mentale : le « nouvel esprit du soin » en travail social

La santé mentale, en France comme en Europe, nous concerne toutes et tous et son soutien n’est aujourd’hui plus l’apanage des soignants (psychiatres, psychologues, infirmiers…) et encore moins de la psychiatrie. Nous assistons en effet à une « extension du champ de la santé mentale [qui] élargit les territoires d’action de nombreux acteurs » (Ravon, Picolet & Chambon, 2022), parmi lesquels les intervenants sociaux. En raison d’une prévalence importante de troubles psychiques pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale, ces intervenants sont amenés à orienter de plus en plus les personnes qu’ils accompagnent vers le soin. Or, l’offre de places dans les institutions fait souvent défaut, exposant les travailleurs sociaux à un fort sentiment d’impuissance, ce qui pose nécessairement les questions suivantes : qui orienter ? vers où ? auprès de qui ? quand ? Par ailleurs, cette mission d’orientation les place régulièrement en première ligne de questionnements ethniques et pratiques concernant les limites de leur action : comment faire adhérer les personnes au soin ? Quand est-il « légitime » d’intervenir ou non (Marques, 2018 : 14), de décider ou non pour autrui (Moreau & Laval, 2015) ? En plus de ces questions d’orientation et de coordination entre les secteurs sanitaires et sociaux (Jaeger, 2012) et du dialogue plus ou moins simple selon les territoires entre ces deux champs professionnels, les communications pourront investiguer la position, le rôle, la part, mais aussi le souci qu’ont les travailleurs sociaux dans ce soutien en santé mentale. Comment s’en saisissent-ils, alors que les compétences attendues sont parfois éloignées de leurs formations, des attentes et modalités de leurs institutions ? Comment doivent-ils désormais agir sur « la dimension sociale du trouble » (Chambon, 2017) ?

Il s’agit, dans cet axe, de s’intéresser à la manière dont ces professionnels prennent soin des personnes qu’ils accompagnent, à cette attention qu’ils portent à autrui (Molinier et al., 2009) et, à la manière dont celle-ci s’incarne et se concrétise en pratique. Comment les travailleurs sociaux, en fonction de leurs marges de manœuvre et de leurs contraintes, arrivent-ils à prendre en considération cette attention à la santé mentale d’autrui ? Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre concrètement ? Quels concepts, théories, approches, pratiques et techniques mobilisent-ils ? Quelles reconfigurations des pratiques autour des questions de santé mentale, d’aller mieux (Demailly & Garnoussi, 2016), de rétablissement (Chambon, Picolet & Sorba, 2020 ; Seguin, 2020), de pouvoir d’agir (Picolet, 2023 ; Demichel-Basnier & Corbin, 2024), de participation des personnes concernées (Petiau, 2021), de réduction des risques et des dommages (Tissot, 2022) – entre autres – sont expérimentées ?

Axe 2 : Former, outiller, légitimer l’intervention des travailleurs sociaux, les accompagner au changement de pratiques

Alors que les travailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à diversifier leurs missions, à répondre à de nouvelles injonctions et défis sociaux (Jaeger, 2020 : 51) – parmi lesquels les questions de santé mentale –, qu’ils accompagnent des personnes vulnérables et en souffrance (Soulet, 2009 ; Fassin, 2006) et que les citoyens eux-mêmes commencent à se former en tant que « secouristes » (Marescaux, 2019) sur ces questions via les formations Premiers secours en santé mentale (PSSM), nos observations montrent que nombreux sont ceux qui évoquent une forme de gêne et d’inconfort face aux maux et souffrances d’autrui, et questionnent leur légitimité à les écouter et à les accueillir. La présence du trouble, le repérage de celui-ci, et plus largement, la perception d’une « bizarrerie », d’une « différence », d’une « anormalité » d’une « étrangeté » voire d’un « danger » dans la manière d’être et d’agir de la personne rencontrée, semble parfois perturber le travail relationnel et met les travailleurs sociaux dans l’embarras (Vernède, 2020), parfois même en souffrance. Ils sont nombreux, lors des formations Prisme par exemple, à nous dire ne pas savoir comment s’y prendre, comment entrer en relation avec les personnes, comment les aider à partir de ce moment si particulier où les personnes sont étiquetées et catégorisées comme « des cas psy » (Bussi, 2023 : 366). Mais alors, comment changer, déstigmatiser, désanitariser le regard porté par les travailleurs sociaux sur cette souffrance et le possible handicap d’autrui ? Comment substituer à une seule conception individuelle et biomédicale du trouble, une approche également sociale de celui-ci (Winance, 2024) ? Quelle place et rôles des écoles de formation mais aussi de la recherche, du monde associatif – que ce soient les associations gestionnaires de structures médico-sociales ou sociales ou les associations d’auto-support et de pair-aidance (groupes d’entraide mutuelle par exemple – Le Callonnec, 2022) – autour de ces enjeux ? Comment relégitimer les travailleurs sociaux dans leur rôle de care (Tronto, 2009), d’acteur du rétablissement (cf. axe 1) ?

Axe 3 : Tenir : quand la souffrance d’autrui percute la souffrance des travailleurs sociaux

La question de la santé mentale a cette singularité sociologique qu’elle traverse l’ensemble des corps sociaux : hommes et femmes, jeunes et vieux, pauvres et riches, diplômés ou non diplômés, cadres et employés, soignants et soignés. Bien que s’illustrant sous des formes diverses et occasionnant des dommages différents, il n’est reste pas moins que, comme introduit dans le premier axe, tout le monde est finalement concerné. En cela, la question de la santé mentale des professionnels du social, d’autant plus marquée par un contexte d’accroissement structurel des vulnérabilités et d’une usure généralisée liée à la confrontation récurrente à l’impuissance et à une perte de sens de leur fonction (Soulet, 2012 ; Gardella, 2016), mérite d’être également posée.

Qu’est-ce qui peut soutenir la santé mentale des professionnels d’un point de vue individuel et collectif ? Comment prendre soin de sa propre santé mentale en tant que travailleur social Quelle attention portent les institutions et associations à ces questions ? Quels sont les risques encourus par les travailleurs sociaux ? Le travail social est-il aujourd’hui un facteur de risque de développement de trouble psychique ? Comment peut-on le « réenchanter », lui redonner du sens (Collectif Métis, 2019) ? C’est à ces questions que le 3ème axe de la session va tenter de répondre, en s’interrogeant sur la « crise » actuelle que connaît le travail social (Avenel, 2023), en France notamment, les raisons de celle-ci, ses conséquences et les réponses qui peuvent y être apportées au regard de la santé mentale. Il s’agira, par exemple, de se questionner sur les épreuves de professionnalités et les injonctions contradictoires auxquelles sont aujourd’hui confrontés les travailleurs sociaux, sur l’écart grandissant et croissant entre le travail social prescrit et le travail social réel (Ravon, 2012 ; Ravon & Vidal-Naquet, 2018). Comment prendre en compte et soutenir les travailleurs sociaux dans l’exercice de la confrontation à ces dilemmes éthiques ? Quelles reconfigurations cela nécessite-t-il ? Et, de manière symétrique, comment les travailleurs sociaux eux-mêmes se mobilisent-ils pour répondre à cette « crise de sens du social » ? De quelles marges de manœuvre disposent-ils pour « réenchanter » leur quotidien professionnel ? De quels savoirs, pratiques et techniques, venus parfois d’horizons géographiques et disciplinaires éloignés, se saisissent-ils ? (Bacque, Biewener, 2013 ; Seguin, 2023)

Enfin, des communications plus généralistes sur les liens entre santé mentale et travail social, sur des thématiques et/ou des publics et catégories de l’action public (personnes migrantes, femmes, jeunes…) plus spécifiques pourront également être proposées.

Modalités de soumission des propositions de communication

Les propositions sont à déposer, pour le 31 mars 2025 au plus tard, ici. Chaque proposition doit inclure un titre, trois mots-clés et un texte de maximum 500 mots.